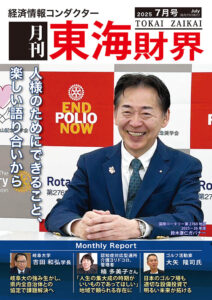

ゴルフ界の総合経営誌『月刊ゴルフマネジメント』で、経営に関するコラムを連載させていただいております。

第5回はのテーマは『なぜゴルフ場の仕組化はうまくいかないのか?』です。

月刊ゴルフマネジメントに掲載された記事一覧は下記のリンクからご覧いただけます。

筆者に寄せられる相談の中には、ゴルフ場の業務の仕組化に関するものが多いのですが、多くのゴルフ場が仕組化を達成するために「マニュアル作り」や「ルール作り」をしてもそれが定着しないことに苦労しています。

仕組化とは

仕組化とは業務の属人性を解消し、「いつ・どこで・誰が」その業務を行っても同じ成果が出せるように方法や手順を確立することを意味します。平たく言えば再現性のある業務プロセスを作ることです。

例えばベテラン社員だけが知るノウハウをマニュアルにまとめ、誰でも対応できるようにする「ルール化・マニュアル化」も仕組化の一例ですし、紙の台帳からデジタル入力に変えたりインターネット予約を導入したことで事務スタッフの電話や入力作業を減らすなどの「自動化」、また業務の一部を外部委託する「外注化」なども、仕組化と言えます。

こうしたマニュアル化・自動化・外注化による仕組化は、顧客満足度・従業員満足度の向上、生産性向上や利益の向上、クレームや事故やミスの防止、など多くのメリットが期待できます。

こうした業務プロセスの見える化は知識共有(ナレッジシェア)を強化し、新人教育や引き継ぎも円滑になるというメリットもあります。特に近年ではゴルフ場の人手不足は深刻で、新人入社時からすぐに戦力に変える意味でも重要度が高まっています。

一方で仕組化の対義語は「属人化」であり、特定の人しか業務の進め方を知らない状態を指します。属人化した業務だと誰かが欠けた途端に現場が止まるリスクがありますが、こうした属人化を防ぐためにも、仕組化によって誰がやっても一定の品質を保てる体制を作ることが重要です。

会社に必要な3つの仕組み

経営学では仕組みを「業務の仕組み」「事業の仕組み」「組織(人材育成)の仕組み」という3つのカテゴリーに分けて考えるのが一般的です。3つの仕組みはそれぞれ役割が異なり、三位一体で機能することで会社が安定的に回るようになります。

業務の仕組化(作業のルール化)

業務の仕組化は、各作業ごとにルールやマニュアルを整備し、誰でも同じやり方で仕事を進められるようにすることを指します。ゴルフ場で言えば、フロント受付からコース整備、設備管理、レストラン業務まで、各部署におけるベストプラクティスを明文化(マニュアル化、リスト化、チャート化etc)します。たとえば受付業務なら予約確認からチェックインの手順、お客様への案内トークまでを標準化し、新人・ベテラン問わずスムーズにこなせるようにすることや、コース管理では施工計画書や日報を作成して記録を残しておくことで、担当者が変わってもコースコンディションを一定に保てるようにします。

業務の仕組化によって誰が担当しても同じサービス水準を提供できるため、お客様満足度のばらつきを減らし、事故やクレームやミスの発生も抑制できます。さらに、業務標準化は労働時間の短縮や残業削減にも寄与し、スタッフの負担軽減と生産性向上につながります。

事業の仕組化(ビジネスモデル)

事業の仕組みとは「ビジネスモデル」のことを指します。これは安定的に収益を上げる仕組みを構築することです。ゴルフ場経営でいう事業の仕組化とは、例えば「平日・週末の料金設定や予約方法の確立」「会員権ビジネスの運用」「付帯サービスでの収益確保」など、ビジネスモデル全体をデザインすることに相当します。

私はクライアントにビジネスモデルを説明する際には、「売上構成」「費用構成」「売上と費用の循環」の3つを使って説明しています。この3つの組み合わせのバランスを構築することがビジネスモデルと言えます。

組織の仕組化(指揮系統や人事制度)

組織の仕組化は人と組織を動かすための仕組みです。ビジョンの共有、組織構造や指揮系統、人事評価制度や教育体制、昇進や降格や退出の基準といった、会社と社員が共に成長する仕組みを指します。ゴルフ場のような中小企業で最も見落とされがちですが、実はこの「組織を育てる仕組み」こそが経営全体の土台になります。

組織の仕組化は、社長や支配人がいなくても現場が自走できる組織づくりとも言えます。ビジョン・計画・評価という会社と個人の成長プロセスを見える化した仕組みがあってこそ、前述した業務や事業の仕組みも現場に浸透し効果を発揮します。逆にここが欠けていると、どんな立派なマニュアルや戦略も絵に描いた餅になってしまいます。

仕組化に失敗するのは仕組化する順序を間違えるから

このように仕組化はメリットだらけに思えますが、やり方や順序を間違えると失敗してしまうのも事実です。実際、「仕組み化しなきゃ!」と思い立ってマニュアル作成などに取り組んだものの、結局使われずに放置されてしまった…というケースは少なくありません。

なぜそのような失敗が起こるのでしょうか。大きな原因の一つは仕組化に取り組む順番を間違えていることです。

多くの方が真っ先に思い浮かべる仕組化は、業務マニュアルやルールの整備といった「業務の仕組化」でしょう。

しかしいきなりここに飛びつくことが失敗の原因になります。社員の側から見ると、突然細かい手順書やノルマを押し付けられても「窮屈だ」「現場を分かっていない」と反発を招き、形だけのマニュアルになってしまったり、ゴルフ場のような慢性的に人手不足の会社では経営者も管理職も現場業務で手一杯で後回しになってしまう、あるいは社員は毎日会社で顔を合わせる同僚や上司との融和を経営者が思う以上に重視していますから、現場に葛藤や対立が生まれるのを回避する傾向が強いというハードルもあり、仕組みを徹底しきれない土壌があります。

ですから仕組みを作る人や、それを守る人へのリワード(ご褒美)、仕組みを守らない人へのペナルティ(罰)が設定されていないと、社員に実行の動機が形成されないというのが失敗する原因です。

ですから仕組化を成功させるためには、前章で述べた3つの仕組みの土台から順に固めていくことです。すなわち、まず「組織の仕組化」から着手し、その上で「事業の仕組化」、最後に「業務の仕組化」を進める順序が正解ということになります。

まとめ

仕組化の浸透は決して易しいとは言えませんが、最初は試行錯誤でも、一度軌道に乗れば仕組みが経営の強力なエンジンとなります。属人化に悩む業務がスムーズに回り出し、スタッフが安心して働ける環境が整えば、ゴルフ場のサービス品質向上や収益安定に大きく寄与するはずです。