作者不明とされるセントアンドリュース・オールドコースは、数世紀にわたりゴルフコース設計の基準として位置づけられ、後世の設計者に多大な影響を与えてきました。ゴルフ発祥の地であるグレートブリテン島から数々の名設計者が輩出され、その思想は1930年代のアメリカのゴルフ場黄金期へと受け継がれます。

そのアメリカでは1950年頃からテレビ中継とゴルフトーナメントの普及に伴い、競技形式がマッチプレー中心から短期間で勝敗が決まるストロークプレーへと移行し、テレビ中継の視覚的美観や観客動線を重視する設計が求められるようになりました。

一方で、近年は資源・労働力の不足という世界的な課題が顕在化し、持続可能なデザインへの転換が強く求められています。本稿では、変化し続けるコース設計の潮流を整理し、今後のゴルフコースに求められる要件をビジネス視点で考察します。

ゴルフコース設計の歴史(初期〜現代)

| 時代区分 | 主要特徴 | 代表的な潮流 |

|---|---|---|

| 初期(1800〜1900年代) | 自然地形そのままのリンクス | グリーン、フェアウェイ、バンカーなどのアイテムの確立 |

| 勃興期(1900〜1930年代) | ゴルフ場設計の黄金期で名作多数 | 戦略性・自然美・動線計画が確立 |

| 成熟期(1950〜1980年代) | 機械化と大量造成 | トーナメント向け、視覚効果重視 |

| 現代(1990年代〜) | 持続可能性・多様化 | ミニマリズム、環境配慮、労働負荷軽減 |

各時代の特徴

初期:自然地形依存

海岸砂丘地帯(リンクス)をそのまま活用した設計が中心で、造成はほとんど行われていませんでした。

この頃に活躍した設計者の代表はセントアンドリュース出身で全英オープン優勝者でもある「オールド・トム・モリス」らに代表されるように、プレイヤーやグリーンキーパーとしての実績からコースをデザインしていました。

まだ大型重機もなく、芝草管理の技術も確立されていない時代だったので、この頃のデザインというのは自然地形の中で、どこからティーオフして、どこにカップを置くか、短い刈り込み部分(フェアウェイやグリーン)をどの程度の形や広さにするか、程度のものだったそうです。

勃興期:クラシック黄金期

鉄道網の拡大で郊外型コースが増加。また同時に造船や汽船も発達し、ドナルド・ロス(1872〜1948)やC・B・マクドナルド(1855~1939)らスコットランドのゴルファー等は新天地を求めてアメリカに渡ります。

スコットランドと異なる気候や土壌にゴルフコースを設計する中で、排水機構や芝草管理が進化し、より意図的なレイアウトが可能になった結果、数々の名作が誕生します。

アリスター・マッケンジー(1870〜1934)、ハリー・コルト(1869〜1951)ら設計家という職能が確立し、戦略性と自然美の調和を追求し、現代でもお手本とされる設計思想が完成しています。

| 設計者 | 主な功績 | 代表的コース |

|---|---|---|

| ハリー・コルト | 近代戦略設計の基礎、動線計画の革新 | Sunningdale New、Muirfield 改修 |

| アリスター・マッケンジー | 視覚的戦略性、自然主義の造形 | Augusta National、Cypress Point |

| ドナルド・ロス | “シンプルだが厳密な戦略”の確立 | Pinehurst No.2 |

| A.W.タリングハスト | トーナメント向け設計の土台形成 | Winged Foot、Baltusrol |

成熟期:造成技術の進歩とテレビ時代

1931年にCaterpillar社が内燃機構(ディーゼルエンジン)型のトラクター、1930年にはRainbird社が世界初のスプリンクラーが誕生し、造成技術と灌漑技術によって、自由に地形を“作り込む”設計が可能となりました。

ドナルド・ロスに師事したR・T・ジョーンズ(1906〜2000)やピート・ダイ(1925〜2020年)は、1960年代の米国PGAツアーがテレビ放映拡大期の波に乗り、全米でトーナメント興行が急拡大した際に活躍した設計者の一人です。

トーナメントでのテレビ映えを意識した美観、旧来のマッチプレー向けデザインでは敬遠されていた最終ホールのウォーターハザードを積極的に取り入れ、ヒーロイックデザインが確立されました。

| 設計者 | 主な功績・特徴(要約) | 代表的コース例(抜粋) |

|---|---|---|

| ロバート・トレント・ジョーンズ Sr.(Robert Trent Jones Sr.) | 戦後アメリカにおける「チャンピオンシップコース」の象徴的存在。 | ペブルビーチGL(改修)、スパイグラスヒル GC、ファイヤーストーン CC(South Course)、ほか |

| ロバート・トレント・ジョーンズ Jr.(Robert Trent Jones Jr.) | 父の流れを汲みつつも、より環境との調和や景観性を重視した設計 | チャンピオン GC at PGA National(The Champion)ほか |

| ピート・ダイ(Pete Dye) | 視覚的プレッシャーを与える独特の造形、レイルロードタイ(枕木)や島グリーンなどの大胆なデザインで著名。 | TPCソーグラス(Players Stadium Course)、ウィスリングストレイツ(Straits Course)、ほか |

| ジャック・ニクラス(Jack Nicklaus) | ターゲットゴルフ的戦略設計を各地で展開。 | ミュアフィールド・ビレッジGC、サボナ・クリークGC ほか |

現代:持続可能性とプレーヤー多様化

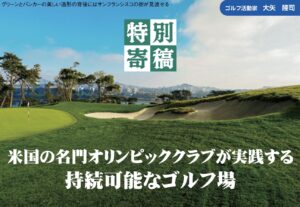

ギル・ハンス(1963〜)、トム・ドーク(1961〜)、ビル・クーア(1946〜)ら、2000年以降に活躍している現代設計者に共通しているのは、これらの歴史認識と、高度経済成長期による過剰造成・過剰管理への反省から、①自然地形の尊重による最小限の造成、②水や労働力などリソース最適化、③あらゆるプレイヤーが楽しめる戦略性、を掲げている点です。

ハザードの面積は最小限にとどめ、その位置はビギナーやシニアや女性などの非力なゴルファーにストレスにならないように作られており、失敗を回避するルートを備えたデザインが多く、加えて非管理エリアを効果的に配置して、労働、水、肥料や薬品の使用を最小限にとどめた設計が評価されています。

| 設計者 | 特徴 | 主な作品 |

|---|---|---|

| トム・ドーク | 造成を最小化するミニマリズム | Pacific Dunes、Barnbougle Dunes |

| クーア & クレンショー | “土地の声を聞く”アプローチ | Sand Hills、Bandon Trails |

| ギル・ハンズ | 名門コースの復元と新設の両立 | Rio Olympic GC、Winged Foot 改修 |

時代によって変化するゴルフコース

これまで見てきたゴルフ場設計の歴史からも分かる通り、ゴルフ場設計は「技術革新」「ビジネス」「社会的需要」の3つの要素によって変化してきたと言えます。

例えば、造成や灌水の技術はゴルフ場設計のあり方を大きく変えましたし、トーナメントビジネスやテレビ放映権ビジネスは従来のマッチプレーからストロークプレーへと競技方法を変えるきっかけとなり、さらにデザインへも影響を与えました。

そして環境や労働への要望や、あるいはプレイヤーの多様性は、現代のゴルフ場設計に大きく反映されています。

ゴルフコース設計家という職業が確立された1920年頃から、約100年ほどが経っていますが、その間だけでも「優れたゴルフコース」の定義は大きく変化してきているのが分かります。

国内に2000以上のコースが存在する日本ですが、その半数以上は1970年から90年の約20年間に造成されていますから、その頃の主流だった「テレビ映えを意識した美観」や「ドラマチックな逆転を演出するための過剰なハザード」は、今や管理費や修繕費増加の最大の要因になって、ゴルフ場経営を苦しめているのは歴史的必然とも言えます。

今後のゴルフコースに求められるデザインとは

ゴルフコース設計の歴史を振り返ると、技術革新や社会変化により求められる要件は大きく変化してきました。

しかし一方で「戦略性」「自然美」「プレーアビリティ」「持続可能性」という4つの要素は、どの時代にも共通するゴルフコースデザインの普遍的価値です。

現代では、ゴルフ場は単なるスポーツ施設や社交場から、地域資源としてのランドスケープへと位置づけが変わりつつあります。

設計はあくまでもゴルフ場経営の戦略の一環であり、戦略とデザインを連動させることで、初めてその価値を発揮します。

① 持続可能なメンテナンスモデル

- 管理面積の縮小

- 節水型芝種や、低施肥施薬への移行

- バンカー数・面積の適正化

- 自動化・ロボティクスとの親和性を考えた設計

② 多様性への対応

- レベルに応じて攻め方の選択肢を提供する分岐型設計

- 女性・シニア向け前方ティー配置の最適化

- ボール初速の違いを前提としたプレーライン設計

- 障害者や高齢者に向けたカートの乗り入れを前提とした設計

- ノンプレイヤー、新規ゴルファーに向けたミニコースやアカデミーエリアの拡充

③ 自然環境・地域との共生

- 非管理エリアや在来種植生、生物多様性の活用

- 生態系保全を考慮したゾーニング

- 水管理・排水設計の刷新による豪雨対応

④ 経営目的と設計思想の統合

- ブランド化(トーナメント、CSR)

- メンバーシップベネフィット向上

- 観光・地域振興との連携

- 収入と維持費の最適バランス設計