ゴルフ界の総合経営誌『月刊ゴルフマネジメント』で、経営に関するコラムを連載させていただいております。

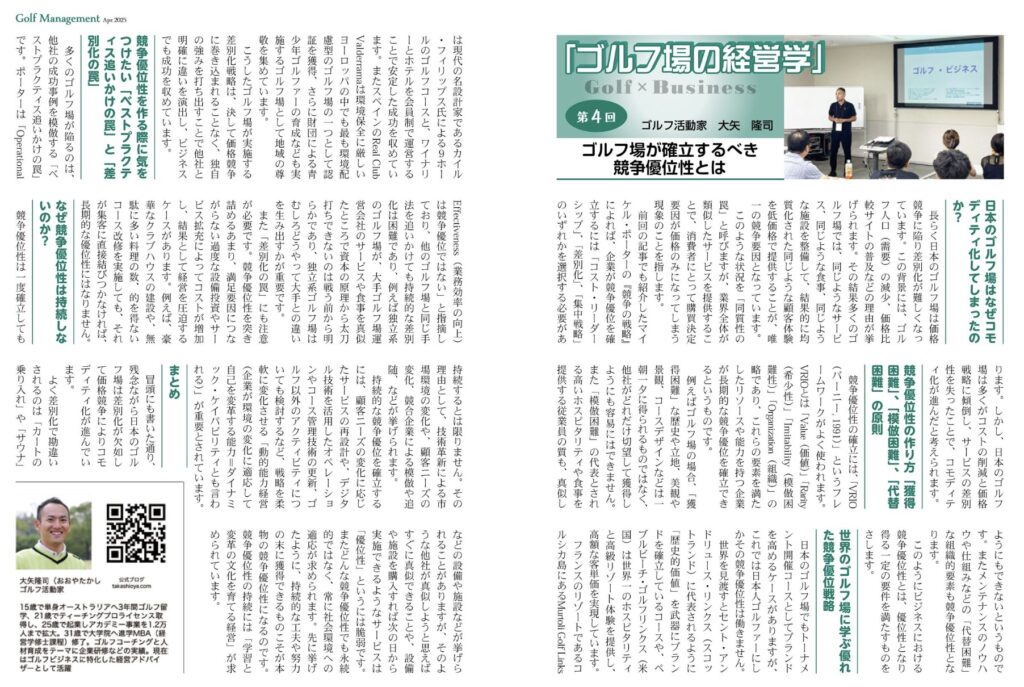

第4回はのテーマは『ゴルフ場が確立するべき競争優位性とは?』です。

月刊ゴルフマネジメントに掲載された記事一覧は下記のリンクからご覧いただけます。

日本のゴルフ場はなぜコモディティ化してしまったのか?

長らく日本のゴルフ場は価格競争に陥り差別化が難しくなっています。この背景には、ゴルフ人口(需要)の減少、価格比較サイトの普及などの理由が挙げられます。その結果多くのゴルフ場では、同じようなサービス、同じような食事、同じような施設を整備して、結果的に均質化された同じような顧客体験を低価格で提供することが、唯一の競争要因となっています。

このような状況を「同質性の罠」と呼びますが、業界全体が類似したサービスを提供することで、消費者にとって購買決定要因が価格のみになってしまう現象のことを指します。

前回の記事でも紹介したマイケル・ポーターの『競争の戦略』によれば、企業が競争優位を確立するには「コスト・リーダーシップ」「差別化」「集中戦略」のいずれかを選択する必要があります。しかし、日本のゴルフ場は多くがコストの削減と価格戦略に傾倒し、サービスの差別性を失ったことで、コモディティ化が進んだと考えられます。

競争優位性の作り方「獲得困難」「模倣困難」「代替困難」の原則

競争優位性の確立には、「VRIO(バーニー, 1991)」というフレームワークがよく使われます。VRIOとは「Value(価値)」「Rarity(希少性)」「Imitability(模倣困難性)」「Organization(組織)」の略であり、これらの要素を満たしたリソースや能力を持つ企業が長期的な競争優位を確立できるというものです。

例えばゴルフ場の場合、「獲得困難」な歴史や立地、美観や景観、コースデザインなどは一朝一夕に得られるものではなく、他社がどれだけ切望して獲得しようにも容易にはできません。また「模倣困難」の代表とされる高いホスピタリティや食事を提供する従業員の質も、真似しようにもできないというものです。またメンテナンスのノウハウや仕組みなどの「代替困難」な組織的要素も競争優位性となります。

このようにビジネスにおける競争優位性とは、優位性となり得る一定の要件を満たすものをさします。

世界のゴルフ場に学ぶ優れた競争優位戦略

日本のゴルフ場でもトーナメント開催コースとしてブランドを高めるケースがありますが、これでは日本人ゴルファーにしかその競争優位性は働きません。

世界を見渡すとセント・アンドリュース・リンクス(スコットランド)に代表されるように「歴史的価値」を武器にブランドを確立しているコースや、ペブルビーチ・ゴルフリンクス(米国)は世界一のホスピタリティと高級リゾート体験を提供し、高額な客単価を実現しています。

フランスのリゾートであるコルシカ島にあるMurtoli Golf Linksは現代の名設計家であるカイル・フィリップス氏による9ホールのゴルフコースと、ワイナリーとホテルを会員制で運営することで安定した成功を収めています。またスペインのReal Club Valderramaは環境保全に厳しいヨーロッパの中でも最も環境配慮型のゴルフ場の一つとして認証を獲得、さらに財団による青少年ゴルファーの育成なども実施するゴルフ場として地域の尊敬を集めています。

こうしたゴルフ場が実施する差別化戦略は、決して価格競争に巻き込まれることなく、独自の強みを打ち出すことで他社と明確に違いを演出し、ビジネスでも成功を収めています。

競争優位性を作る際に気をつけたい「ベストプラクティス追いかけの罠」と「差別化の罠」

多くのゴルフ場が陥るのは、他社の成功事例を模倣する「ベストプラクティス追いかけの罠」です。ポーターは「Operational Effectiveness(業務効率の向上)は競争優位ではない」と指摘しており、他のゴルフ場と同じ手法を追いかけても持続的な差別化は困難であり、例えば独立系のゴルフ場が、大手ゴルフ場運営会社のサービスや食事を真似たところで資本の原理から太刀打ちできないのは戦う前から明らかであり、独立系ゴルフ場はむしろどうやって大手との違いを生み出すかが重要です。

また「差別化の罠」にも注意が必要です。競争優位性を突き詰めるあまり、満足要因につながらない過度な設備投資やサービス拡充によってコストが増加し、結果として経営を圧迫するケースがあります。例えば、豪華なクラブハウスの建設や、無駄に多い料理の数、的を得ないコース改修を実施しても、それが集客に直接結びつかなければ、長期的な優位性にはなりません。

なぜ競争優位性は持続しないのか?

競争優位性は一度確立しても持続するとは限りません。その理由として、技術革新による市場環境の変化や、顧客ニーズの変化、競合企業による模倣や追随、などが挙げられます。

持続的な競争優位を確立するには、顧客ニーズの変化に応じたサービスの再設計や、デジタル技術を活用したオペレーションやコース管理技術の更新、ゴルフ以外のアクティビティについても検討するなど、戦略を柔軟に変化させる「動的能力経営(企業が環境の変化に適応して自己を変革する能力 = ダイナミック・ケイパビリティとも言われる)」が重要とされています。

まとめ

冒頭にも書いた通り、残念ながら日本のゴルフ場は差別化が欠如して価格競争によりコモディティ化が進んでいます。

よく差別化で勘違いされるのは「カートの乗り入れ」や「サウナ」などの設備や施設などが挙げられることがありますが、そのような他社が真似しようと思えばすぐに真似できることや、設備や施設を購入すれば次の日から実施できるようなサービスは「優位性」というには脆弱です。またどんな競争優位性でも永続的ではなく、常に社会環境への適応が求められます。先に挙げたように、持続的な工夫や努力の末に獲得できるものこそが本物の競争優位性になるのです。競争優位性の持続には「学習と変革の文化を育てる経営」が求められています。