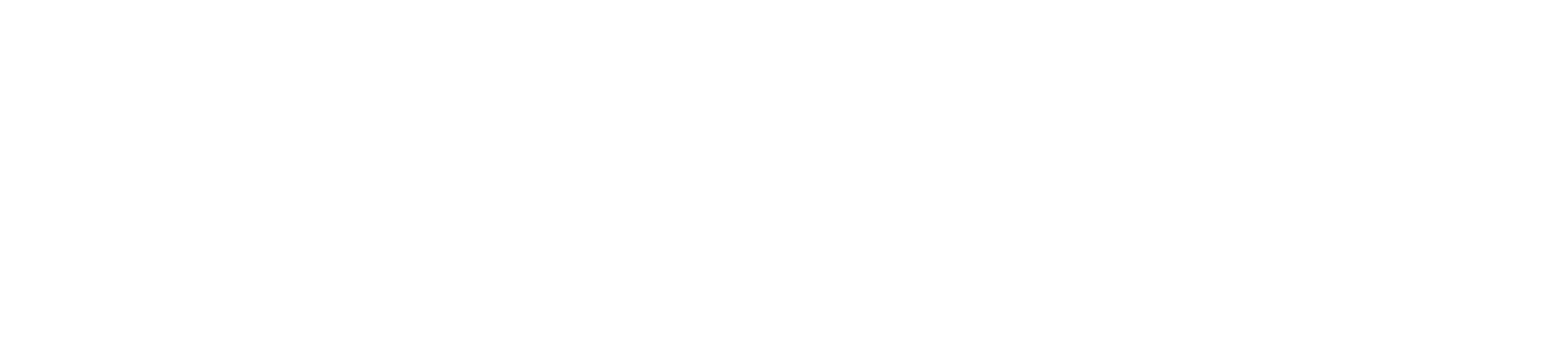

ゴルフ界の総合経営誌『月刊ゴルフマネジメント』で、経営に関するコラムを連載させていただいております。

第9回はのテーマは『なぜ企業は間違った判断をするのか?意思決定のセオリーと罠(前編)』です。

月刊ゴルフマネジメントに掲載された記事一覧は下記のリンクからご覧いただけます。

企業経営において、意思決定の巧拙は成功と失敗を分ける重要な要因です。しかし多くの人が感じるように、組織ではしばしば誤った意思決定が繰り返されます。

近年、ダニエル・カーネマンの『ファスト&スロー』やオリヴィエ・シボニーの『賢い人がなぜ決断を誤るのか?』など、意思決定における人間の陥りがちなバイアス(偏り)を指摘する書籍が多数出版され、ビジネスリーダーも認知バイアスによる論理の歪みに強い関心を持つようになりました。本稿では、意思決定を成功させるためのセオリーと、企業が陥りがちな判断の罠について解説しながら、適切な意思決定へのヒントを探ります。

なお、意思決定には多くの要素が関連するため、本稿は全2回(前編・後編)に分けて掲載しますことをお許しください。

1. 成功するための意思決定とは?

まず、意思決定の「量」の側面から考えてみます。一般に成功の数は「試行回数 × 成功確率」で決まると言われます。例えば野球でヒット数を増やすには、打席数(試行回数)を増やし、打率(成功確率)を上げるしかないのと同じで、ビジネスにおいても成功回数を増やすには意思決定(チャレンジ)の回数 = 量を増やすか、成功率を高めるしかありません。新しい集客企画でもレストランのサービス改善でも、この方程式が示す通り、まず試行回数を増やすことが成功する意思決定においては最も重要と言えます。これは逆を言えば「決めない」「判断を先送りする」というのは経営において最も悪手であることを意味します。あえて厳しい書き方をすれば、ビジネスの世界では、決められないリーダー、決断や行動が遅いリーダーは、リーダーとしての資質を欠いていると解釈されます。

意思決定の回数を増やすためには一つひとつの決断にかける時間をできるだけ短縮し、素早く次の行動に移ることが求められます。ゴルフ場経営においても、新しい集客イベントや料金プランの導入など何度も試行を重ねることで、ヒット企画が生まれる可能性が大きく高まります。一度の意思決定の成否に固執するよりも、試行回数を重ねることで「学習しながら成功の法則を見つける」という発想が重要です。

2. 優れた意思決定とは?

もちろん意思決定には量だけでなく「質」も欠かせません。質の高い決断でなければ成功確率が上がらず、闇雲に数を打っても失敗ばかりが増えてコストも上がってしまいます。

では優れた意思決定の条件とは何でしょうか。意思決定がどんなに迅速であっても内容が杜撰(ずさん)では問題ですし、逆に熟慮の末の決断でも遅すぎれば「機会損失」や「先行者利益損失」につながります。Amazon創業者ジェフ・ベゾスは「意思決定は70%程度の情報が揃った時点で下すべきだ。90%まで待つのは遅すぎる」と述べ、誤った決断であっても素早く修正すれば傷は浅いが、判断が遅れれば大きな代償を払うと指摘しています。要するに優れた意思決定には「スピード」と「精度」の両立が不可欠なのです。

その際に役立つのが、人間の思考プロセスを理解し使い分けることです。心理学者ダニエル・カーネマンが書いた経営学の名著『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?』では人間の意思決定思考には2つの分類があると提唱しました。

一つは直感的で自動的に働く「システム1」(速い思考)、もう一つは熟慮的で論理的な「システム2」(遅い思考)です。システム1は瞬時に結論を出せるため日常の判断の大半を担い脳の負荷も小さい一方、思い込みや感情に影響されやすくミスを起こしがちです。これに対しシステム2は意識的に時間と労力を使って物事を分析するため精度が高い判断ができますが、あまりに慎重すぎると決断が遅れる欠点があります。本書から学ぶべきポイントは状況に応じて両システムを使い分けるということです。

経験を積んだゴルフ場支配人の勘(システム1)は、顧客対応など瞬発力が求められる場面では有効でしょう。一方で設備投資や料金戦略のように事業の方向性を左右する重大な意思決定では、システム2的なデータ分析や熟考を取り入れるべきです。実際、カーネマンは重要な判断ではシステム2でシステム1の直感を見直すプロセスが不可欠だと述べています。迅速さと慎重さという相反する要素をバランスさせることこそ、優れた意思決定の真髄と言えるでしょう。

成功する意思決定プロセス:6ステップ

では実際に我々はどのような意思決定プロセスを経るべきでしょうか?

ダニエル・カーネマンの『ファスト&スロー』、チップ&ダン・ハース『決定力!意思決定を間違えない技術』、オリヴィエ・シボニー『賢い人がなぜ決断を誤るのか?』などの意思決定の名著から以下のステップが有効とされています。

① 目的の明確化

まず「何を達成したいのか」「なぜこの決定が必要なのか」を明確にします。

② 制約条件・前提の確認

予算、人員、設備、スケジュールなどの「現実的な制約」を洗い出します。

あわせて、背景事情や関連する他の要素(競合、市場環境、社内の文化など)も把握します。

③ 選択肢の洗い出しと比較

少なくとも3つ以上の選択肢をリストアップします。

例:若年層集客なら「SNS広告」「学生割引導入」「初心者レッスン開催」など。

④ 評価と意思決定

各選択肢を評価軸(コスト、効果、実行性、リスクなど)で比較。

この時点で主観やバイアスを排除するために複数人で議論することが成功確率を高めます。

⑤ 実行とモニタリング

実行可能なアクションプランに落とし込み、進捗を定期的にモニタリング。

KPI(例:予約数、来場率)を設定して追跡します。

⑥ 振り返りと学習

意思決定の「結果」だけでなく「プロセス」自体も評価します。

このプロセスで重要なことは、できるだけ少人数で実行するということです。

関与する人数が増えれば増えるほど、アイディアの数は増えますが、会議の時間や合意形成への手間がかかりスピードが落ちてしまいます。④は3-5名程度でやることを推奨しますが、それ以外のプロセスは1-2名でやる方が良いでしょう。

次回の後編では、「なぜ組織は意思決定を誤るのか?」という否定的な側面を取り上げ、意思決定への理解をより深めます。