本記事はスコットランド出身で、米国を中心にゴルフコース建設の仕事をするシェイパーの友人との会話の中で、彼が日本の参考になるといって紹介してくれた、全米の学生キャディに向けた奨学金制度の内容を紹介したものです。彼の献身的な情報提供に感謝を述べるとともに、この記事が1人でも多くの業界関係者の目にとまり、日本ゴルフの産業が抱える課題解決のきっかけになることを願います。

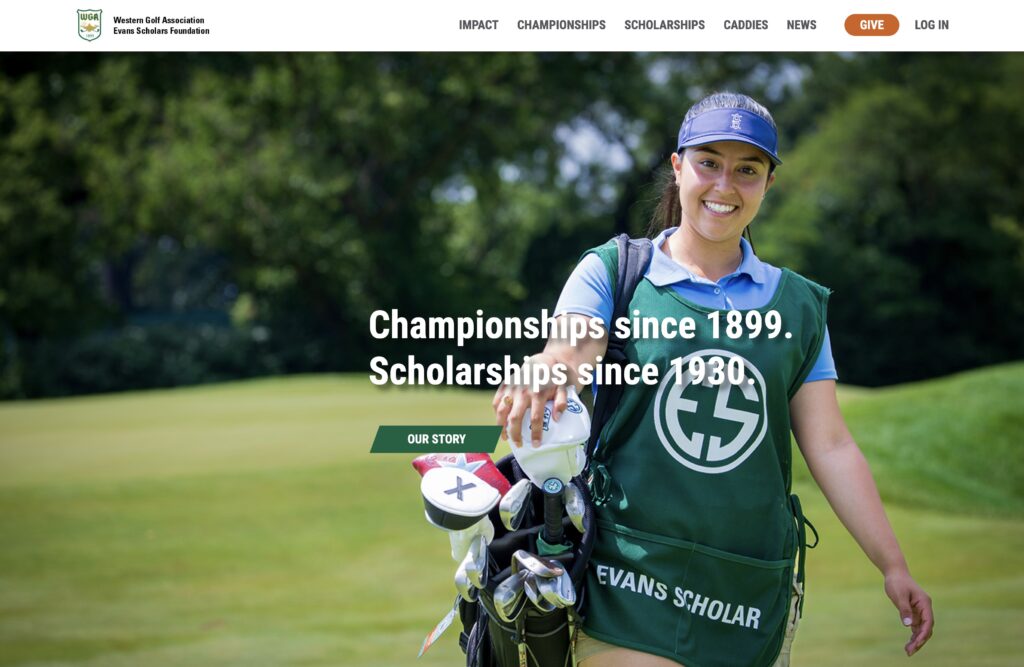

Western Golf Associationが実施するEvans Scholars Foundationとは

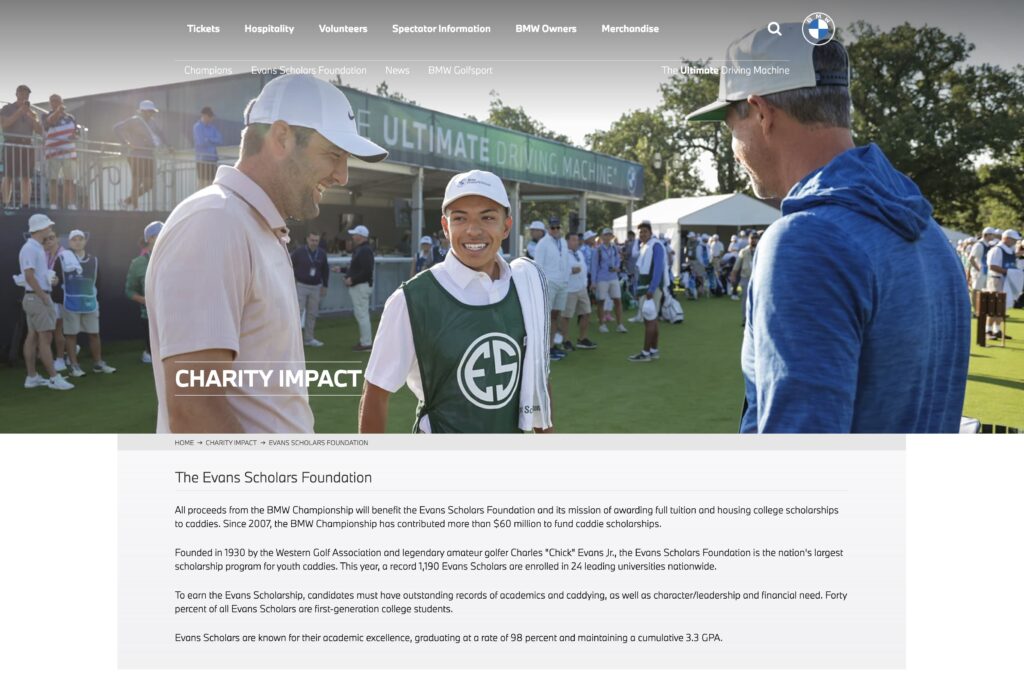

Evans Scholars Foundation(エバンス・スカラーズ・ファウンデーション)は、西部ゴルフ協会(Western Golf Association, WGA)が運営する非営利の奨学金プログラムです。

全米のゴルフ場でキャディとして働いた学生に対し、大学の授業料と学生寮の費用を全額支援するもので、1930年に伝説的アマチュアゴルファーのチャールズ・エバンス氏によって創設されました。以降この基金は拡大を続け、これまでに累計で12,000人以上の若者(キャディ経験者)が本プログラムを通じて大学卒業の夢を実現しています。

現在では全米24の大学に約1,190名のエバンス奨学生(Evans Scholars)が在籍しており、その大学卒業率は98%にも達するなど非常に高い成果を上げています。

奨学生たちは多くの場合、大学キャンパス内に設けられた奨学生寮で共同生活を送り、自主運営団体を組織してリーダーシップや社会奉仕活動にも取り組みます 。エバンス・スカラーズ・プログラムは「全米最大規模の民間奨学金プログラムの一つ」と評される存在であり 、実際ゴルフキャディを対象とした奨学金制度としては全米で最大規模を誇ります。またその社会的貢献が高く評価され、2023年には全米奨学金提供者協会から「年間最優秀奨学金プログラム」に選出されています 。

奨学金の選定基準

エバンス・スカラーズ・ファウンデーションの奨学金受給者は、以下の4つの選定基準に基づき選抜されます。

①優れたキャディ実績

少なくとも2年間にわたり定期的にキャディ業務に従事し、所属クラブから高い評価を得ていること

②優秀な学業成績

高校在学中の成績が優秀で、標準テストのスコアも高水準であること

③経済的援助の必要性

大学進学にあたり学費支援を必要とする経済事情にあること

④人格面の優秀さ

クラブ関係者や高校関係者から人柄・リーダーシップについて推薦状を受けてり、模範的な人格を備えていること

以上の4つの要件を満たした候補者は書類審査を経て、WGAと加盟ゴルフクラブが共催する選考会での面接に招かれます。

面接での評価を踏まえて最終的な奨学生の採否が決定されます。

選考過程は非常に競争的ですが、以上のようにゴルフ場での実務経験・学業・経済状況・人格を総合的に勘案する点にこの奨学金の特徴があります。

主な活動資金の出資元とゴルフ場による支援

エバンス・スカラーズ財団の活動資金は、主に寄付金とチャリティイベント収益によって賄われています。

WGAの加盟クラブ会員をはじめ一般ゴルファーからの寄付(私的寄付)や、チャリティゴルフ大会などのイベント収益、プロ・アマ両ゴルフトーナメントの収益金が主な財源で、例えば1950年に創設されたWGAの募金ネットワーク「Par Club」は奨学金プログラム最大の資金源の一つで、全米で460以上のゴルフクラブに所属する延べ36,000人超の支援者が参加しています 。こうした寄付者からの年次会費・寄付金が基金を潤沢にし、安定的な奨学金給付を支えています。

また、WGAが主催する米PGAツアーのトーナメント「BMW選手権」(フェデックスカップ・プレーオフ大会)の収益は全額エバンス・スカラーズ財団に寄付されています。

同大会はタイトルスポンサーであるBMW社の協力の下、2007年以降の累計で6,000万ドル以上もの資金を本奨学金基金に拠出してきました 。このようにメジャー大会の収益も奨学金原資となっており、毎年の大会開催を通じて多額の資金が若者の教育支援に充てられています。さらに米国内各地域のゴルフクラブも、自主的に「エバンスカップ」と呼ばれるチャリティ競技会を開催し、地域ごとに募金活動を行っています 。例えばワシントン州やオレゴン州のゴルフ協会が主催するエバンスカップでは、両州で毎年合わせて50万ドル以上の奨学金資金を調達している実績があります。

加えて、エバンス奨学生の卒業生(アルムナイ)たちも「恩返し」として毎年多額の寄付を行い、後輩奨学生への支援に貢献しています。累計9,000名を超える奨学生OB・OGネットワークが形成されており、彼らからの年間寄付額は合計で400万ドル以上に上ります。このように卒業生が社会人となってから寄付者となる好循環も生まれており、プログラムの継続と発展に一役買っています。

資金面での援助だけではなく、ゴルフ場自体も人材面でエバンス・スカラーズ財団を支えています。

WGA加盟コースでは若年層向けのキャディ育成プログラムを積極的に展開し、奨学金応募資格を満たす学生キャディの輩出に努めています。近年、財団が主導する「WGAキャディ・アカデミー」というサマーインターン制度が全米7か所で開設され、高校生が夏休みに他州の提携クラブでフルタイムのキャディ業務を体験できるようになりました。このアカデミー参加者は3年間の夏季就労後にエバンス奨学金への応募資格を得られる仕組みで、2012年の開始以来すでに150名以上の卒業生がエバンス奨学金を獲得しています。各ゴルフ場にとっても、自クラブで働く学生が名誉あるエバンス奨学生に選ばれることは大きな誇りであり、積極的な支援が行われています。

実際、米国ではこの奨学金制度の存在が各地のゴルフ場で休止されていたキャディ雇用を復活させる動きにも繋がっています。例えばオレゴン州のギアハート・ゴルフリンクスでは、地元学生に夏休みの職業機会を提供する目的でキャディプログラムが近年再開され、そこから初のエバンス奨学生が誕生しました。このようにゴルフ場側も奨学金制度を後押しすることで若年層のキャディ就労を促進し、人材確保と育成に寄与しているのです。

米国以外の若年ゴルファーに向けた奨学金支援制度

若年層ゴルファーやゴルフ業界人材への奨学金による支援は、米国以外の国々でも様々な形で行われています。例えばR&Aは欧州を中心に各国の大学でゴルフ競技に取り組む学生に奨学金を提供する制度を長年運営しており、年間50万ポンド(約1億円)以上を大学ゴルフ支援に投じています。

これは学生の競技力向上や将来のプロゴルファー育成を目的としたものですが、直近ではそれに留まりません。

2024年にR&Aは「Royal and Ancient Golf Club Scholarship」という新たなグローバル奨学金プログラムを開始しました。

この制度は世界のゴルフ界を担う次世代リーダーの発掘・育成を目的として設計されたもので、資金はR&A基金およびセントアンドリュースのR&Aクラブ会員から拠出されます。対象は18~25歳の若者で、ゴルフへの強い情熱と貢献実績を持つ最大12名が世界中から選抜されます 。選ばれたスカラー(奨学生)は学費などの資金援助を受けられるだけでなく、R&Aを中心とした国際的なゴルフコミュニティへのアクセスが保証され、メンターとの交流や専門的な教育・研修の機会が提供されます。このプログラムは単なる競技者育成ではなく、将来ゴルフクラブのマネジメントやコーチ、芝草管理(アグロノミー)、メディア・用品開発などゴルフ産業を支える職業人を目指す若者を支援する点が特徴です。

実際、本奨学金の応募資格要件にも「一生を通じゴルフ界に貢献する意思」「ゴルフクラブ運営学やスポーツマネジメント、ジャーナリズム等の分野で専門教育を受ける計画」などが掲げられており 、競技の腕前よりもゴルフへのコミットメントと将来のリーダーシップが重視されています。

この新奨学金はR&A財団にとって旗艦プロジェクトと位置付けられており、「今後50年先もゴルフが繁栄するよう、我々には次世代を支援する責任がある」との理念の下で設立されました 。初年度から世界中から200件を超える応募が集まるなど大きな関心を呼んでおり 、選ばれた10名(2024年現在)の奨学生にはクラブマネジメント志望者など多様な若者が含まれています。このように米国以外でも、ゴルフ競技者のみならずゴルフ産業を担う人材の育成を目的とした奨学金制度が登場してきており、世界的に見ても若年層への投資と支援がゴルフ界の重要課題として認識され始めていると言えるでしょう。

就労人材不足と若年ゴルファーの減少に悩む日本が参考にするべきこと

日本のゴルフ業界に目を向けると、近年深刻化しているのがキャディ人材の不足と若年ゴルファー人口の減少という二つの問題です。ゴルフ場ではキャディを中心に人手不足が慢性化しており、とりわけ従来キャディ付きプレーが一般的だったコースでもキャディ確保が難しくなっています。実際、国内におけるキャディ付きプレーの割合は全ラウンド数の20%以下にまで低下しており、今後ベテランゴルファー層の引退とともにキャディ需要そのものも縮小せざるを得ないとの指摘があります。

多くのゴルフ場では電動カートを導入したセルフプレーへの移行が進んでいますが、「本来キャディ付きのサービスを維持したいが人員がいない」というジレンマを抱えているのが現状です。

キャディ従事者の高齢化も問題となっています。日本のコースではキャディは正社員の女性が務めるケースが多い一方、若い世代で「キャディになりたい」という人材が激減しています 。その背景として指摘されるのが、若年層の職業選択肢としてゴルフ場勤務が認知されていないことです。高校や大学を卒業した人でも「ゴルフ場で働く」という発想自体がなく、仕事の内容が知られていないため応募母数が極端に少ないとされています 。かつては身近にキャディ職の知人がおり、口コミで実情を知る機会もありましたが、現在では絶対数が減ったため若者に情報が届かなくなっています。

加えて、「朝が早く肉体労働がきつい」「ゴルフに詳しくないと務まらない」といったネガティブな先入観も敬遠の一因とされています。実際には近年、在日外国人をキャディに採用したり、男性会社員が休日の副業でキャディを務めたりと新たな動きも出ていますが、依然として若年層のフルタイム人材確保は難しく、このままではキャディサービスの維持が困難になるゴルフ場も増えていくでしょう。

こうした課題に対し、日本のゴルフ場業界も若年層ゴルファーの参加促進と将来の人材育成を両立する施策に本腰を入れる必要があります。その一つの方策として有望なのが、米国エバンス・スカラーズ財団のモデルを参考にした奨学金制度の創設です。奨学金による経済的支援とキャディ職の魅力向上を組み合わせることで、若者に「ゴルフ場で働きながら進学できる」という明確なメリットを提示できます。具体的には、ゴルフ関連企業や競技団体が連携して基金を設立し、学生キャディ(あるいはゴルフ場アルバイト)を対象に大学奨学金を給付する制度を作ることが考えられます。

一定期間ゴルフ場で就業した高校生・大学生に対し学費を補助すれば、ゴルフ場側は人手確保につながり、若者側は進学支援を得られるため双方にメリットがあります。米国エバンス奨学金の成功例が示すように、奨学金を目的として粘り強くキャディ業務を続ける学生も出てくるでしょう 。事実、エバンス奨学生の約40%は親世代で大学未進学だった初代大学進学者であり、そうした若者にとって本制度は「人生を変える機会」となっています。

日本でも同様に、経済的ハードルが原因でゴルフから離れてしまう若者を救い、将来の産業人材へと育てる画期的な制度となり得るでしょう。

加えて、奨学金による支援と並行し業界全体で若年層にゴルフ産業で働く魅力を発信する取組みも重要です。

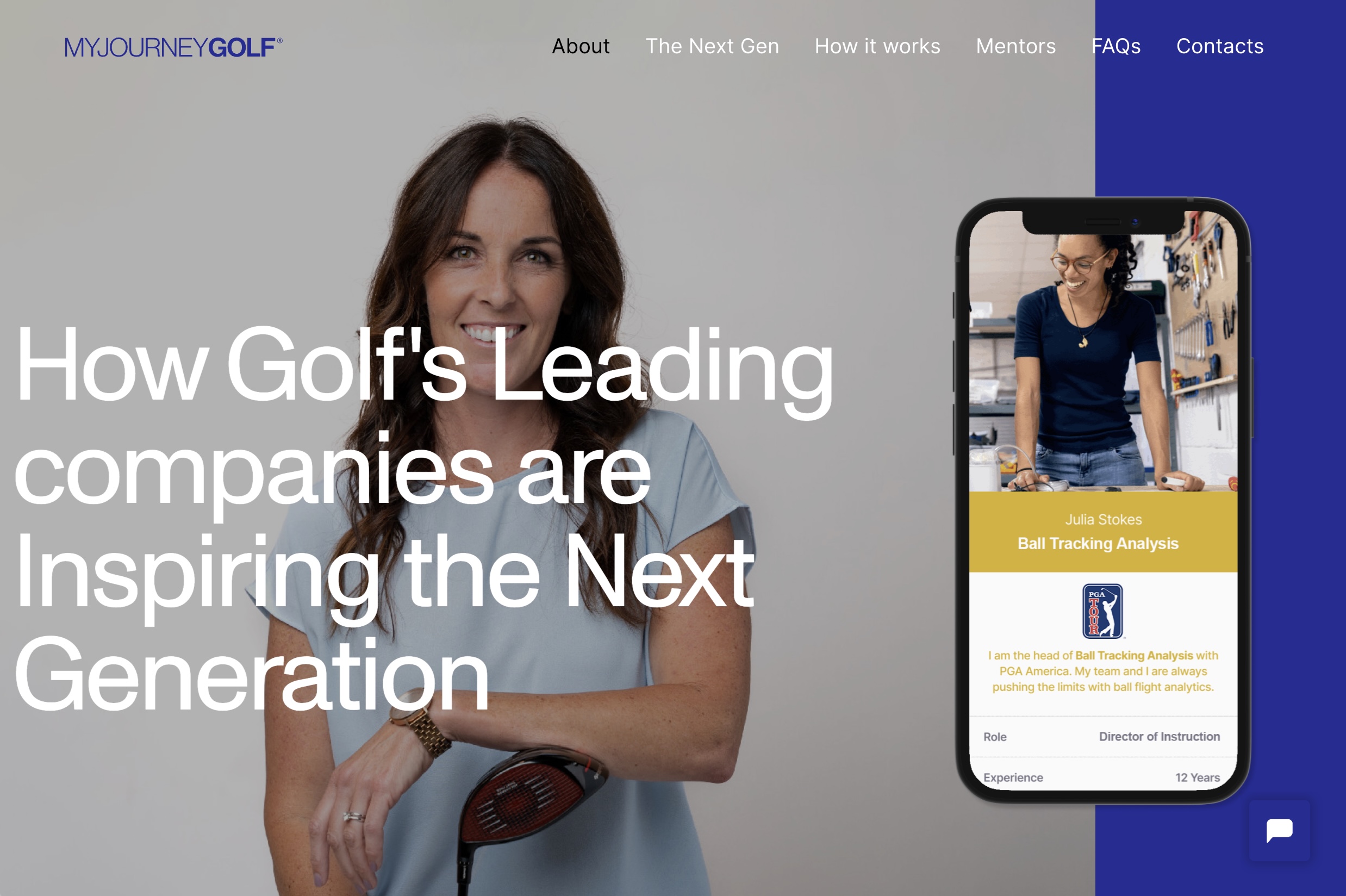

米国では近年、ゴルフ業界横断の非営利団体が設立され、「Make Golf Your Career」(メイク・ゴルフ・ユア・キャリア)という若者向け就職支援プラットフォームが展開されています 。これは2020年以降ゴルフ人口が増加に転じた好機に着目し、若いゴルファーを将来のゴルフ産業の担い手として取り込むことを狙った施策です。

具体的には、スマートフォンアプリ上で適性診断を行い、志望するキャリアパスのロールモデルとなる業界人をメンターとして紹介し、履歴書の書き方添削まで提供するという充実した内容で、業界を挙げた人材獲得の本気度がうかがえます。

日本でも同様に、ゴルフ場や業界団体がSNSや職場見学イベント等を活用して若者に働きかけ、「ゴルフに熱中できる仕事」としてゴルフ場での職務の魅力を伝える努力が必要でしょう。実際に日本の一部ゴルフ場では、キャディの1日に密着した動画をInstagramやTikTokに投稿し仕事内容を周知する試みも始まっています。こうした情報発信を強化し、受け身ではなく積極的に若い人材にアプローチする姿勢が欠かせません。

さらに、業界全体で労働環境の改善とサービスモデルの変革に取り組むことも若手人材定着の鍵となります。日本のゴルフ場では、欧米では考えられないような過剰サービス(例:キャディ付きが前提のプレー、クラブの運搬や清掃、風呂の用意まで至れり尽くせりの接客)を低価格で提供しているために、一つのコース当たりの従業員数が米国の3倍にも上り 、結果として従業員一人ひとりの負担が重くなりがちです。

その状態では給与水準の向上も難しく、若年層に魅力ある職場とは言えません。どこか1コースが単独でサービス簡素化に踏み切れば「〇〇をしてくれないゴルフ場」と顧客離れを招きかねないため、身動きが取れない状況に陥っています。

この悪しきコモディティ化の悪循環を断つには、業界団体や主要企業が一致団結してユーザーの意識改革を促し、上述しているようなエシカル消費(倫理的消費)の意識を進める必要があります。幸い日本は世界第3位のゴルフ大国であり、熱心なゴルファーも多数存在しますし、市民の文化レベルは世界的にも高いと思います。

業界を挙げて労働環境を改善し適正な待遇を実現できれば、「ゴルフが好きだからこそこの業界で働きたい」という優秀な若者を惹きつけ、長期的に活躍してもらうことができるでしょう。

以上のように、日本においても米国エバンス・スカラーズ・ファウンデーションの先進事例に学び、奨学金制度の導入による若年層キャディ・ゴルフ従事者の育成と、業界全体での働き方改革・イメージ改革を両輪で進めることが重要です。

若者が「ゴルフ場で働くこと」に夢やメリットを見出し、将来的にゴルフ産業を支える人材となっていく――そのような好循環を生み出せれば、日本のゴルフ場ビジネスはキャディ不足と需要減少の課題を乗り越え、持続的な発展軌道に乗ることが期待できると信じています。